Kirrjagd: So lockst du Schwarzwild erfolgreich an

Die Kirrjagd gehört zu den bewährtesten Methoden in der modernen Schwarzwildbejagung – und doch scheiden sich an ihr die Geister. Während die einen auf ihre Effizienz schwören, kritisieren andere den vermeintlich geringen jagdlichen Anspruch. Doch was steckt wirklich hinter dieser traditionellen Jagdart? In Zeiten steigender Wildschweinbestände und zunehmender Wildschäden suchen Jäger nach effektiven Lösungen. Die Kirrjagd bietet hier einen vielversprechenden Ansatz, der Tradition mit modernen Anforderungen vereint. Von der optimalen Standortwahl über die richtige Kirrtechnik bis hin zu rechtlichen Rahmenbedingungen – dieser Beitrag beleuchtet alle Facetten der Kirrjagd und zeigt, wie du sie erfolgreich in dein Jagdkonzept integrierst.

Was ist Kirrjagd? Definition und Grundlagen

Die Kirrjagd als bewährte Jagdmethode

Die Kirrjagd blickt auf eine jahrhundertelange Tradition zurück. Bereits 1779 wurde diese Jagdart im Jagdlexikon von Christian Wilhelm von Heppe erwähnt, was ihre historische Bedeutung unterstreicht. Im Kern geht es bei der Kirrung darum, Schwarzwild durch gezielt ausgebrachtes Futter an einen bestimmten Platz zu locken, um es dort effektiv bejagen zu können.

Für Jäger bietet diese Methode entscheidende Vorteile: Anders als beim Anpirschen oder bei der zufälligen Begegnung im Revier schafft die Kirrung eine kalkulierbare Jagdsituation. Das Wild kommt zum Jäger – nicht umgekehrt. Besonders in dicht bewachsenen Revieren oder bei scheuen Rotten hat sich diese Technik bewährt. Die Wahrscheinlichkeit, Schwarzwild zu Gesicht zu bekommen und erfolgreich zu erlegen, steigt durch sachgerechtes Kirren deutlich an.

"Die Kirrjagd ist kein Ersatz für andere Jagdmethoden, sondern ein wichtiger Baustein im Gesamtkonzept. Wer sie verantwortungsvoll einsetzt, erhöht seine Erfolgschancen deutlich – gerade in schwer bejagbaren Revieren."

– Maximilian Bannehr

Unterschied zwischen Kirren und Füttern

Häufig werden die Begriffe Kirrung und Fütterung verwechselt oder synonym verwendet – dabei gibt es klare Unterschiede. Eine Kirrung dient ausschließlich dem Anlocken des Wildes durch geringe Futtermengen zum Zweck der Bejagung. Die ausgebrachte Menge ist streng limitiert und das Ziel ist die jagdliche Nutzung.

Eine Fütterung hingegen soll das Überleben des Wildes in Notzeiten sicherstellen. Hier werden größere Mengen über längere Zeiträume ausgebracht, ohne dass eine direkte Bejagung erfolgt. Ein wichtiger Grundsatz lautet daher: Eine Kirrung ohne konsequente Bejagung wird automatisch zur Fütterung – mit allen negativen Konsequenzen wie Standorttreue des Schwarzwilds und möglichen Wildschäden in der Umgebung.

Rechtliche Rahmenbedingungen der Kirrung

Die gesetzlichen Vorgaben zur Kirrjagd variieren je nach Bundesland, folgen aber ähnlichen Grundprinzipien. In vielen Regionen gilt: Pro angefangene 50 Hektar Waldfläche darf eine Kirrung betrieben werden, wobei je Jagdbezirk mindestens fünf Kirrungen zulässig sind. Die maximale Futtermenge ist streng reglementiert – meist darf höchstens ein Kilogramm artgerechtes Kirrmaterial pro Tag vorgelegt werden, wobei zu keinem Zeitpunkt mehr als diese Menge am Kirrplatz vorliegen darf.

Angesichts der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest haben einige Bundesländer ihre Vorschriften gelockert. Schonzeiten und Kirrverbote wurden teilweise ausgesetzt, die Anzahl erlaubter Kirrungen erhöht und Ausnahmeregelungen für Nachtzieltechnik geschaffen. Diese Anpassungen unterstreichen die Bedeutung der Kirrjagd als effektives Mittel zur Bestandsregulierung.

Warum Schwarzwild an der Kirrung bejagen?

Vorteile der gezielten Bejagung

Die Bejagung von Schwarzwild an der Kirrung bietet gegenüber anderen Jagdarten entscheidende Vorteile. Der wichtigste Aspekt: Der Jäger kann das Wild in Ruhe ansprechen und hat Zeit für eine sichere Schussabgabe. Im Gegensatz zur Drückjagd oder zum Ansitz an Wechseln herrscht kein Zeitdruck. Die Sau beschäftigt sich mit dem Kirrgut, was dem Jäger ermöglicht, das richtige Stück auszuwählen und einen sauberen Schuss anzutragen.

Zudem lässt sich durch regelmäßiges Beschicken der Kirrung ein Rhythmus etablieren. Schwarzkittel gewöhnen sich an die Futterstelle und erscheinen oft zu ähnlichen Zeiten. Mit modernen Wildkameras können Jäger diese Muster erkennen und ihre Ansitze optimal planen. So vermeiden sie langes Durchsitzen in der Nacht und erhöhen gleichzeitig ihre Erfolgsaussichten.

Selektive Entnahme und Bestandsregulierung

Die Kirrjagd ermöglicht eine gezielte Auswahl der zu erlegenden Stücke. Wenn eine komplette Rotte zur Kirrung kommt, kann der Jäger in Ruhe entscheiden: Soll ein Frischling, ein Überläuferkeiler oder vielleicht doch die Leitbache gestreckt werden? Diese Selektivität ist bei anderen Jagdarten oft nicht gegeben.

Besonders wichtig ist dieser Aspekt bei der notwendigen Bestandsregulierung. Mit jährlichen Zuwachsraten von bis zu 300 Prozent bei Schwarzwild reicht die reine Ansitzjagd oft nicht aus. Die Kirrung schafft hier zusätzliche Möglichkeiten, gezielt in die Sauenbestände einzugreifen. Allerdings sollte sie immer nur als Teil einer umfassenden Bejagungsstrategie verstanden werden, die auch revierübergreifende Drückjagden einschließt.

Effizienz der Kirrjagd im Vergleich

Studien zeigen, dass die Effizienz der Kirrjagd stark vom Lebensraum abhängt. In Revieren mit hohen Nadelholzanteilen erweist sich diese Jagdart als erfolgreicher als in Waldgebieten mit hohem Laubholzanteil. Der Grund: In Laubwäldern finden Wildschweine während der Mast oft genug natürliche Nahrung.

Die nackten Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Bei der Ansitzjagd an der Kirrung im Wald sind selbst bei relativ hoher Schwarzwilddichte im Mittel zwischen fünf und neun Ansitze pro erlegtem Stück erforderlich. Das mag zunächst ernüchternd klingen, doch im Vergleich zum reinen Ansitz auf Wechseln oder zur Pirsch schneidet die Kirrjagd immer noch besser ab. Der Erfolg hängt dabei stark vom Können und Engagement des einzelnen Jägers ab.

Die richtige Kirrung anlegen: Standortwahl und Ausrüstung

Optimale Positionen für Kirrplätze finden

Die Wahl des richtigen Standorts entscheidet maßgeblich über den Erfolg der Kirrjagd. Ideale Plätze liegen in der Nähe von Einstände, aber nicht direkt darin. Schwarzwild soll sich beim Fressen sicher fühlen, ohne dass die Kirrung zur dauerhaften Ruhezone wird. Bewährt haben sich Standorte am Rand von Dickungen, in der Nähe von Suhlen oder an bekannten Wechseln zwischen Tageseinständen und Äsungsflächen.

Die Hauptwindrichtung spielt eine zentrale Rolle bei der Platzierung. Der Hochsitz oder die Ansitzleiter sollte so positioniert sein, dass der Wind das Wild nicht warnt. Gleichzeitig muss der Schussbereich frei sein und gute Sichtverhältnisse bieten. Ein Abstand von 15 bis 30 Metern zwischen Ansitzeinrichtung und Kirrplatz hat sich als optimal erwiesen.

Kirrautomaten und ihre Zulässigkeit

Moderne Kirrautomaten revolutionieren die Schwarzwildjagd. Diese Futterautomaten sparen nicht nur Zeit, sondern auch Geld: Im Vergleich zur Handkirrung lässt sich bis zu ein Drittel Kirrgut einsparen. Der große Vorteil liegt in der kontinuierlichen, dosierten Abgabe kleiner Futtermengen. Eine Futtertrommel gibt bei jeder Bewegung durch die Sau nur wenige Maiskörner frei, was das Wild länger am Platz hält.

Rechtlich sind Kirrautomaten in den meisten Bundesländern zulässig, solange die vorgeschriebenen Höchstmengen eingehalten werden. Wichtig ist die regelmäßige Kontrolle und Wartung. Ein leerer Automat wird schnell gemieden, ein überfüllter verstößt gegen die gesetzlichen Vorgaben. Moderne Geräte lassen sich oft mit Wildkameras kombinieren und per App überwachen.

Sicherheitsaspekte beim Kirrungsaufbau

Sicherheit geht vor – das gilt besonders beim Anlegen von Kirrungen. Jede Kirrung, an der nicht konsequent gejagt wird, ist kontraproduktiv und kann zu erhöhten Wildschäden führen. Daher sollten Kirrplätze nur dort angelegt werden, wo eine regelmäßige Bejagung gewährleistet ist.

Der Kugelfang muss immer gesichert sein. Kirrungen in Mulden oder vor Erdwällen bieten optimale Bedingungen. In der Feldflur sollten Kirrplätze so gewählt werden, dass bei der Schussabgabe keine Gefährdung von Spaziergängern, Verkehrswegen oder Gebäuden besteht. Eine gute Kommunikation mit Reviernachbarn verhindert Konflikte und erhöht die Sicherheit bei revierübergreifenden Ansätzen.

Jagdzubehör

Entdecken Sie hochwertiges Jagdzubehör, das Funktionalität, Komfort und Präzision vereint – für jede Jagdsituation und jede Jahreszeit.

Jetzt entdeckenWelches Futter für erfolgreiche Kirrungen?

Bewährte Lockmittel für Schwarzwild

Mais gilt als Klassiker unter den Kirrmitteln – und das aus gutem Grund. Die gelben Körner sind nahrhaft, haltbar und werden von Schwarzwild gerne angenommen. Doch es gibt Alternativen: Eicheln und Bucheckern wirken in mastfreien Jahren besonders anziehend. Auch spezielles Kirrmaterial aus dem Fachhandel, oft angereichert mit Lockstoffen, kann den Jagderfolg steigern.

Das Lockfutter muss so ausgebracht werden, dass das Wild eine Weile mit der Aufnahme beschäftigt ist. Lose auf den Boden gestreutes Kirrgut wird zu schnell aufgenommen. Besser: Das Material in den Boden einarbeiten oder Kirrautomaten verwenden, die nur portionsweise Futter freigeben. So verlängert sich die Verweildauer der Rotte am Kirrplatz.

Mengen und Intervalle richtig dosieren

Regelmäßiges Kirren in kleinen Mengen ist der Schlüssel zu mehr Jagderfolg. Die gesetzlich vorgeschriebene Obergrenze von einem Kilogramm pro Tag und Kirrung sollte nicht ausgereizt werden. Oft reichen 200 bis 500 Gramm völlig aus, um Schwarzwild anzulocken ohne es zu sättigen.

Die Intervalle hängen von der Nutzung ab. Zeigen Wildkameras regelmäßige Besuche, kann täglich gekirrt werden. Bei sporadischer Annahme reicht es, alle zwei bis drei Tage nachzulegen. Wichtig: Nach jedem Jagdansitz sollte eine mehrtägige Pause eingelegt werden, damit sich die Rotte wieder sicher fühlt. Vertragliche Regelungen im Jagderlaubnisschein können vorsehen, dass pro Pirschbezirk nur eine Kirrung mit einer Handvoll Kirrmaterial beschickt werden darf.

Saisonale Anpassung der Kirrmittel

Die Wirksamkeit der Kirrung schwankt mit dem natürlichen Nahrungsangebot. In Jahren ohne Baummast ist die Kirrjagd zwar praktikabel, allerdings entfällt durch die künstliche Futterquelle der natürliche Nahrungsengpass in der äsungsärmeren Zeit. Dies kann zu höheren Wildbeständen führen.

Im Frühjahr, wenn frisches Grün sprießt, verlieren klassische Kirrmittel an Attraktivität. Hier können proteinreiche Futtermischungen oder Minerallecksteine das Interesse wecken. Im Hochsommer bei Trockenheit zieht feuchtes Kirrgut wie eingeweichter Mais besonders gut. Die Kunst liegt darin, immer eine attraktivere Alternative zum natürlichen Äsungsangebot zu bieten.

Ihre Jagdbekleidung für jede Saison

Entdecken Sie hochwertige Jagdbekleidung, die Sie zuverlässig durch jedes Revier begleitet. Von wetterfesten Jacken und Hosen bis hin zu atmungsaktiven Basisschichten – hier finden Sie alles, was Sie für Komfort, Schutz und Bewegungsfreiheit bei jeder Witterung benötigen. Unsere Auswahl verbindet praktische Details mit klassischem Design, damit Sie bei jeder Jagd bestens ausgerüstet sind.

Jetzt entdeckenPro und Contra: Was spricht für und gegen die Kirrjagd?

Argumente der Befürworter

Die Befürworter der Kirrjagd führen handfeste Argumente ins Feld. Die Wahrscheinlichkeit, Strecke zu machen, ist mit sachgerechter Kirrung meist höher als ohne. Gerade für Jungjäger oder Jäger mit wenig Zeit bietet die Methode eine realistische Chance auf Jagderfolg. Die Möglichkeit zur selektiven Bejagung und die ruhigen Bedingungen für einen sicheren Schuss sprechen ebenfalls für diese Jagdart.

Kirrungen erleichtern zudem die Beobachtung und das Monitoring der Schwarzwildbestände. Mittels Wildkameras lassen sich Populationsentwicklungen dokumentieren, kranke Stücke identifizieren und die Altersstruktur der Rotten erfassen. Diese Informationen sind für ein nachhaltiges Wildtiermanagement unverzichtbar. In Zeiten der ASP-Prävention gewinnt dieser Aspekt zusätzlich an Bedeutung.

Kritikpunkte und Alternativen

Kritiker bemängeln, dass eine räumliche Steuerung des Schwarzwilds durch Kirrungen nicht funktioniert, wenn zu viele Kirrungen oder attraktive natürliche Nahrung verfügbar sind. Die Gefahr der Quasi-Fütterung ist real: Werden Kirrungen nicht konsequent bejagt, gewöhnt sich das Schwarzwild an die Futterquelle und wird standorttreu.

Die Effizienz wird ebenfalls hinterfragt: Die Ansitzjagd an der Kirrung gilt hinsichtlich ihrer Wirksamkeit nur als mittelmäßig. In Anbetracht der hohen Zuwachsraten ist allein mit dieser Methode eine effektive Bestandsbegrenzung auf Revierebene nicht möglich. Als Alternative fordern Experten die Intensivierung revierübergreifender Drückjagden, insbesondere in Mastjahren.

Die Kirrjagd als Zukunftsmodell?

Die Zukunft der Kirrjagd liegt vermutlich in ihrer intelligenten Integration in ein Gesamtkonzept. Moderne Technik wie Kirrautomaten und vernetzte Wildkameras machen die Methode effizienter und zeitsparender. Die 4G-Wildkamera beispielsweise ermöglicht es, alles bequem von zu Hause zu überwachen und den Ansitz optimal zu planen.

Dringend erforderlich bleibt aber die Kombination mit anderen Jagdmethoden. Die Kirrjagd allein kann die Herausforderungen durch steigende Schwarzwildbestände nicht lösen. Sie bleibt jedoch ein wichtiger Baustein – besonders in schwer bejagbaren Revieren, für die gezielte Entnahme einzelner Stücke und als Ergänzung zu Bewegungsjagden. Mit den richtigen rechtlichen Rahmenbedingungen und verantwortungsvoller Ausübung hat die Kirrjagd durchaus Zukunft.

Praxistipps für die erfolgreiche Kirrjagd

Optimale Jagdzeiten und Mondphasen

Der Mond spielt bei der Kirrjagd eine oft unterschätzte Rolle. Erfahrene Schwarzwildjäger schwören auf die Zeit um den Halbmond. Etwa drei bis vier Tage vor der Halbmondphase werden Wildkameras aufgehängt, um den Rhythmus der Rotte zu erkennen. Die Aufzeichnungen zeigen oft erstaunlich präzise Muster.

Bei Vollmond meiden viele Sauen offene Flächen und exponierte Kirrplätze – sie fühlen sich im hellen Mondlicht unsicher. Dagegen bieten dunkle Nächte oder die Zeit kurz nach Neumond beste Bedingungen. Aufgrund der Kameraaufnahmen setzen sich erfahrene Jäger etwa eine Stunde vor der erwarteten Ankunftszeit zur Kirrung. So vermeiden sie langes Durchsitzen und erhöhen ihre Chancen.

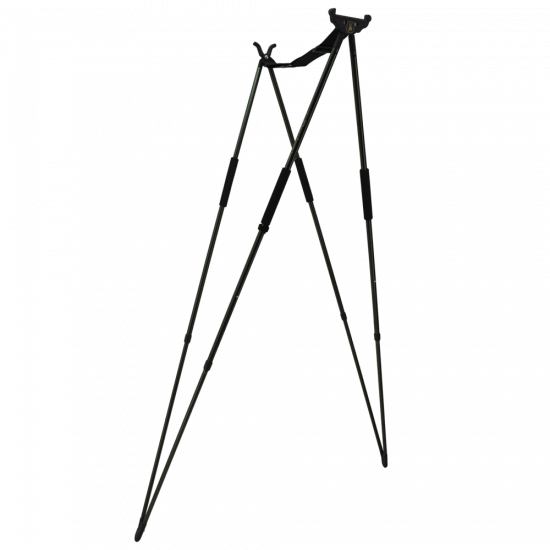

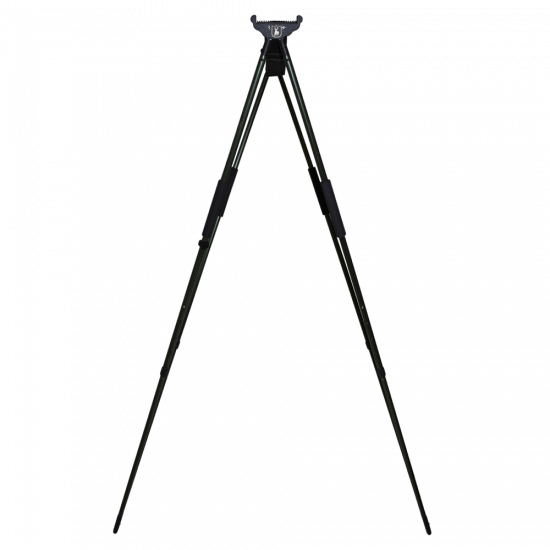

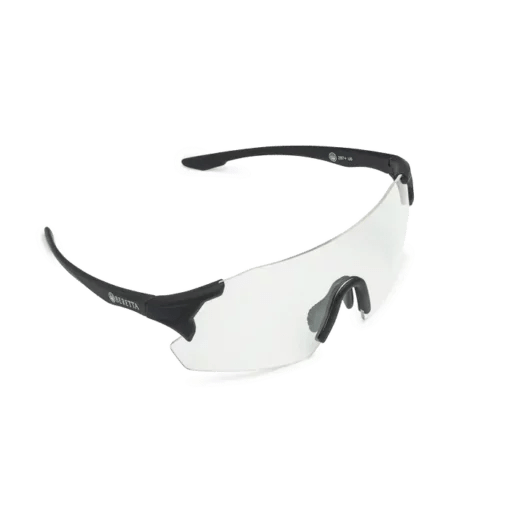

Ansitzeinrichtungen und Jagdausrüstung

Der Hochsitz oder die Ansitzleiter sollte absolut sicher und bequem sein – nichts ist schlimmer als knarrende Bretter beim entscheidenden Moment. Geschlossene Kanzeln bieten Witterungsschutz und bessere Tarnung, offene Leitern ermöglichen flexibleres Schießen. Die Höhe sollte mindestens drei Meter betragen, um außerhalb der Witterung zu bleiben.

Zur Ausrüstung gehört neben der passenden Büchse auch gute Optik. Ein lichtstarkes Zielfernrohr ist Pflicht, eine Wärmebildkamera kann den Jagderfolg deutlich steigern. Wo erlaubt, erleichtert Nachtsichttechnik die sichere Ansprache.

Verhalten am Kirrplatz

Ruhe ist das oberste Gebot. Der Anmarsch sollte möglichst lautlos und gegen den Wind erfolgen. Einmal auf dem Sitz angekommen, heißt es: Geduld bewahren. Smartphones bleiben stumm, Bewegungen werden auf ein Minimum reduziert. Selbst erfahrene Keiler reagieren empfindlich auf ungewohnte Geräusche.

Nach dem Schuss ist Disziplin gefragt. Der Jäger muss noch mindestens eine halbe Stunde ruhig auf der Ansitzeinrichtung verharren, bevor er mit der Wildbergung beginnt. So werden im Umfeld der Kirrung verhoffende Stücke nicht gewarnt und dauerhaft vergrämt. Wildkameras helfen dabei, das Bewegungsmuster zwischen verschiedenen Kirrungen zu erkennen – wertvolles Wissen für künftige Ansitze.

Die erfolgreiche Kirrjagd erfordert Planung, Geduld und die richtige Ausrüstung. Mit modernen Hilfsmitteln und bewährten Strategien lässt sich diese traditionelle Jagdmethode effektiv in die heutige Jagdpraxis integrieren.

Häufig gestellte Fragen zur Kirrjagd

Die Kirrjagd ist eine Jagdmethode, bei der Schwarzwild durch gezielt ausgebrachtes Futter (maximal 1 kg pro Tag) an einen bestimmten Platz gelockt wird, um es dort zu bejagen. Im Unterschied zur Fütterung dient sie ausschließlich der jagdlichen Nutzung mit streng limitierten Futtermengen.

Kirren erhöht die Erfolgsaussichten bei der Schwarzwildjagd deutlich, da das Wild zum Jäger kommt statt umgekehrt. Die Methode ermöglicht:

- Ruhiges Ansprechen und sichere Schussabgabe

- Gezielte Selektion der zu erlegenden Stücke

- Bessere Planbarkeit durch erkennbare Bewegungsmuster

- Effektive Bejagung in schwer zugänglichen Revieren

Ja, Kirrautomaten sind in den meisten Bundesländern zulässig, solange die gesetzlichen Höchstmengen (meist 1 kg pro Tag) eingehalten werden. Sie bieten den Vorteil der kontinuierlichen, dosierten Futterabgabe und können bis zu einem Drittel Kirrgut einsparen.

Bei der Ansitzjagd an der Kirrung im Wald sind durchschnittlich fünf bis neun Ansitze pro erlegtem Stück erforderlich. Die Effizienz hängt stark vom Lebensraum ab – in Nadelwäldern ist die Erfolgsquote höher als in Laubwäldern mit reichem natürlichem Äsungsangebot.

Die Regelungen variieren je nach Bundesland, folgen aber ähnlichen Grundsätzen:

- Eine Kirrung pro angefangene 50 Hektar Waldfläche

- Mindestens fünf Kirrungen pro Jagdbezirk zulässig

- Maximal 1 kg Kirrmaterial pro Tag und Kirrung

- Lockerungen in ASP-Gebieten möglich

Die optimale Zeit für die Kirrjagd ist etwa drei bis vier Tage vor der Halbmondphase. Dunkle Nächte oder die Zeit kurz nach Neumond bieten die besten Bedingungen, während Sauen bei Vollmond offene Kirrplätze oft meiden.

Nein, die Kirrjagd allein reicht zur effektiven Bestandsregulierung nicht aus. Bei jährlichen Zuwachsraten von bis zu 300 Prozent muss sie als Teil einer umfassenden Bejagungsstrategie verstanden werden, die auch revierübergreifende Drückjagden einschließt.

Neben dem klassischen Mais eignen sich folgende Alternativen:

- Eicheln und Bucheckern (besonders in mastfreien Jahren)

- Proteinreiche Futtermischungen im Frühjahr

- Eingeweichter Mais bei Sommertrockenheit

- Spezielles Kirrmaterial mit Lockstoffen aus dem Fachhandel

Die Kirrjagd hat sich als bewährte Methode zur Schwarzwildbejagung etabliert und bietet dir als Jäger klare Vorteile: Du kannst das Wild in Ruhe ansprechen, gezielt selektieren und erhöhst deine Erfolgschancen deutlich. Mit der richtigen Standortwahl, modernen Hilfsmitteln wie Kirrautomaten und einer durchdachten Strategie wird diese traditionelle Jagdart zum effektiven Werkzeug im Wildtiermanagement. Wichtig bleibt dabei die konsequente Bejagung jeder angelegten Kirrung – nur so vermeidest du eine ungewollte Fütterung mit all ihren negativen Folgen. Die Kirrjagd allein kann zwar nicht alle Herausforderungen der Schwarzwildregulierung lösen, aber als Teil eines umfassenden Jagdkonzepts leistet sie einen wertvollen Beitrag. Nutze die vorgestellten Praxistipps für deinen nächsten Ansitz und erlebe selbst, wie effektiv diese Jagdmethode sein kann.

Quellen:

- Kirrjagd auf Schwarzwild - Wildtierportal Bayern

- Brennpunkt Schwarzwild - Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft

- Schwarzwildausbreitung - Oberösterreichischer Landesjagdverband

- Kirrjagd auf Schwarzwild - Wildtierportal Bayern (Sachsenhauser)

- Erfolgreiche Schwarzwildjagd an der Kirrung - Weidwerk

- Praktische Richtlinien - Jagdwirt